「理想のデスク環境」を目指したはずが、首が痛い・生産性が落ちる…そんな経験はありませんか?

私は何度も買い替えと配置替えを繰り返し、ようやく「これだ!」と思える構成にたどり着きました。本記事では、健康と生産性の両立を最優先に考えたリアルなデスク構成7つと過去に私が失敗した高確率で首が痛くなったり作業効率が下がるデスク環境を紹介します。

- デスク環境を整えたいけど、失敗したくない人

- モニターの枚数・サイズ・配置で迷っている人

- 首や肩の痛みに悩んでいる在宅ワーカー・エンジニア

- 実際に試した人のリアルな感想が知りたい人

🔍 結論:目的別ベスト構成【早見表】

| 目的 | おすすめ構成 |

| 健康第一 首・肩の痛みを最小限に | 1位 : 27インチモニター1枚構成 2位 : ウルトラワイド(平面)+モバイルモニター 3位 : 34インチウルトラワイド(湾曲)1枚構成 |

| バランス型 健康と作業効率を両立 | 1位 : ウルトラワイド+サブモニター 2位 : 27インチ(縦) + 34インチウルトラワイド(湾曲) 3位 : 27インチ + サブモニター(縦) |

| 生産性最優先 とにかく作業領域を最大化したい | 1位 : 27インチ(縦) + 44インチ + ノートPC 2位 : 34インチウルトラワイド (湾曲)+ サブモニター + ノートPC 3位 : ウルトラワイド(平面) + サブモニター |

🏆 筆者が選ぶ最適解

1位 : 🏆 ウルトラワイド + モバイルモニター

高さを低めに保ちつつ、作業領域も広い。現時点での最高スタイル。

44インチが大きすぎる場合は29インチウルトラワイドモニターがおすすめ。

2位 : 27インチ1枚構成

体の痛み防止を最優先。首を動かすことなく自然に視認できるのが最大のメリット。

3位 : 34インチウルトラワイド1枚構成

27インチ1枚構成と比べると多少の首の移動はあるが左右2分割で表示しても表示領域が足りなくなったことはありません。

💻 実体験から選ぶ最強デスク構成7選

ここからはおすすめのデスク構成の使い方について詳しく説明していきます。

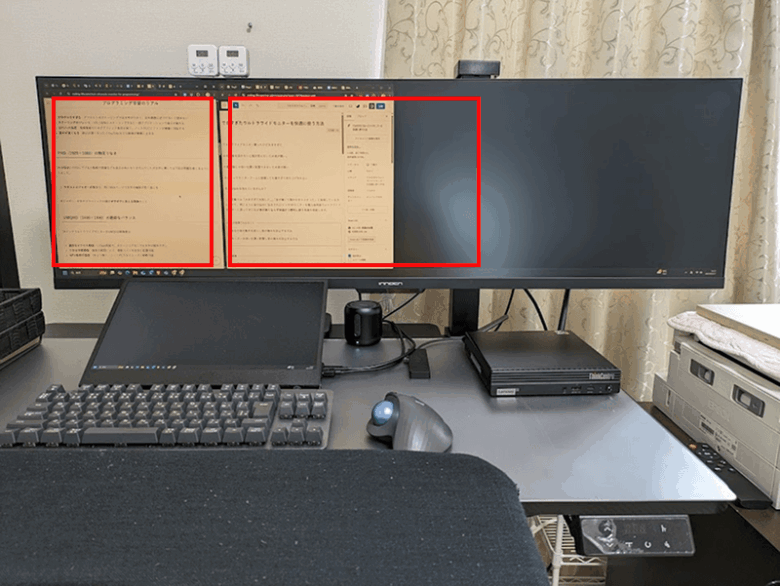

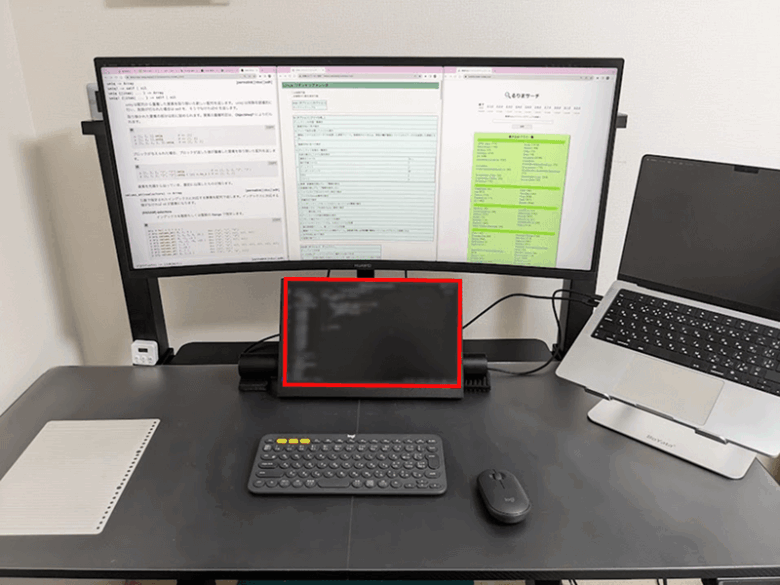

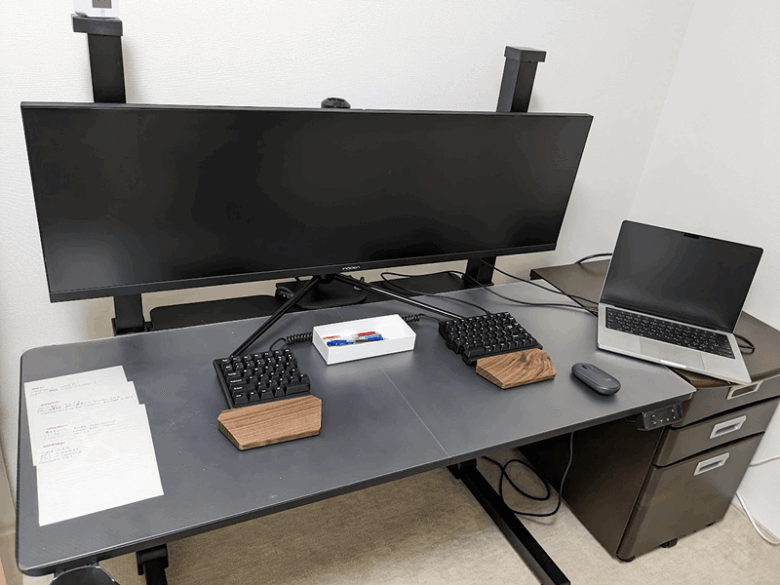

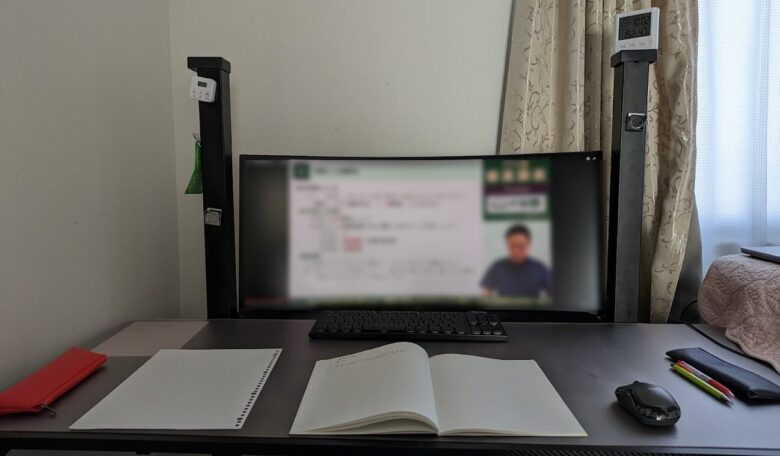

①【健康と生産性を両立】44インチウルトラワイド + 14インチモバイルモニター

※画像は色味の設定を暖色で表示しております。

基本的に24インチモニターとして左側半分を使用し必要に応じて右側の画面を引き延ばします。

全画面で表示したいFigmaやYouTubeなどは14インチモバイルモニター(サブモニター)を使用する。

左側半分の真ん中が体の中心になるように配置します(全体の4分の1のライン)

✔️ 44インチウルトラワイドの縦幅が短いため(約33cm)下にモバイルモニターを設置しても高さがでない。

✔️ 必要に応じて横幅を変更できるため表示領域が足りないということがない。

✔️ YouTubeなどをサブモニターで行うことで誤って最大化してもメインモニターに影響がない。

❌ 大きくて重いため対応しているモニターアームが少ない。あっても高い。

❌ 使用しない時の保管場所を確保するのが大変

こちらの商品は横幅109cm、縦幅33cmと非常に大型なので購入を検討されている方はデスクに設置した時のイメージをしっかりつけてから購入することをおすすめします。

44インチが大きすぎる場合こちらもおすすめです。

こちらの商品は横幅約69cm、縦幅約32cm。44インチに比べると短いですが必要十分。こちらは左右2画面で表示したとき特に設定を変更しなくても見やすい大きさでとても使いやすかったです。

モニターを前に倒して壊してしまい現在は使っていませんが壊れなければ現在もこれを使っていると思います。

エルゴトロンより安く44インチウルトラワイドも安定して支えられています。迷ったらこれ

Windowsをお使いの方はPower Toysという無料アプリのFancy Zoneという機能を使うと表示させる画面サイズを簡単に表示できるのでおすすめです。

②【最も首に優しい】27インチモニター1枚構成

左半分に参考資料、右半分を作業スペースという使い方をしていました。

27インチモニターの真ん中が体の中心になるように配置します。

✔️ 首の移動なしで自然に画面全体を視認できる。

❌ 左右2分割にした際、文字サイズを縮小しないと全体を表示できないことがある。

奥行き70cmの状態で首を動かさずに自然に視認できる限界が27インチ。

ほとんどの場面で不便を感じることはなく、首痛、肩こりを防止を最優先にするならこの配置がおすすめです。

奥行き70cmの状態で首を動かさずに自然に視認できる限界が27インチだと感じています。(理想は24インチ)

ほとんどの場面で不便を感じることはなく、首痛、肩こりを防止を最優先にするならこの配置がおすすめです。

③【1枚で生産性を最大化】34インチウルトラワイドモニター

- 左右2分割

- 均等3分割

- 均等3分割し左側と中央の画面を使用。左側2つ目を必要に応じて引き伸ばす。

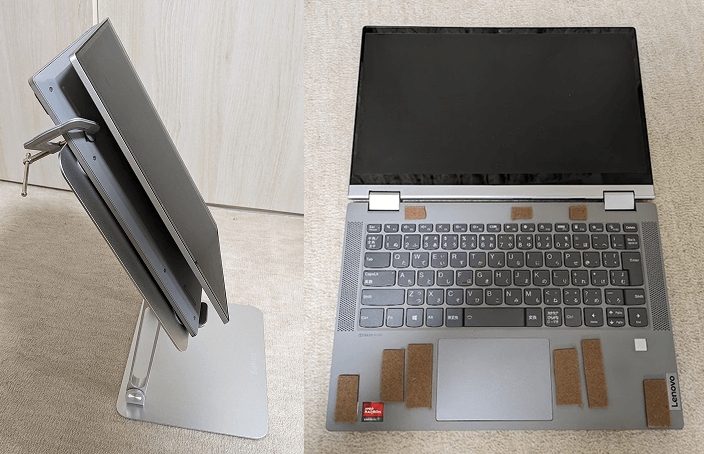

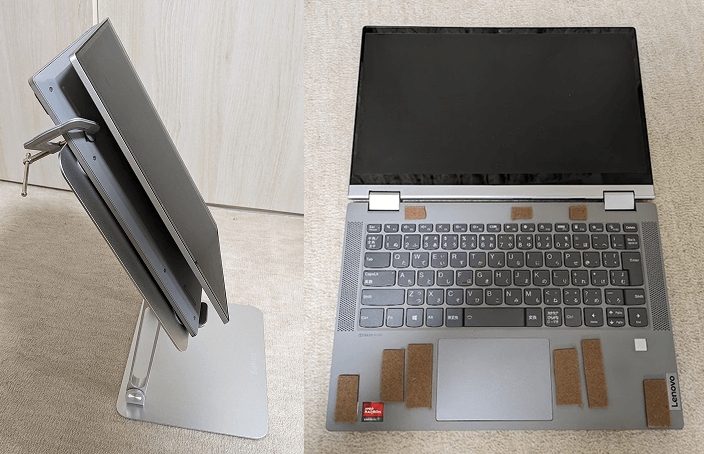

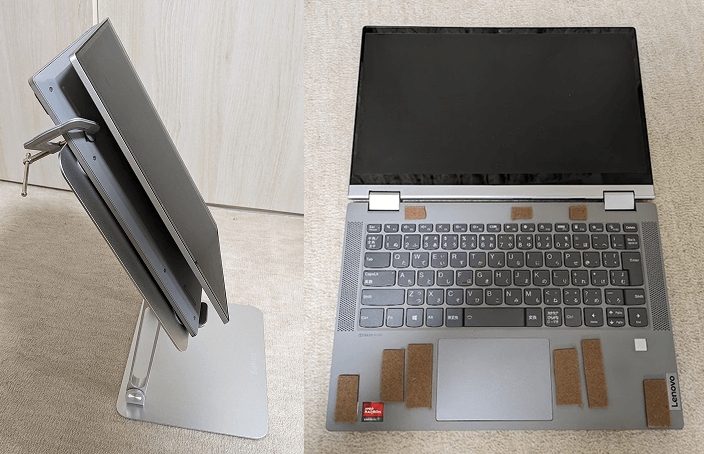

ウルトラワイドモニターを配置するだけ。画像のノートパソコンは360度回転させて立てています。

✔️ 27インチで感じていた表示領域の狭さを解消できる

❌ 両端を見る際少しだが首に負担がかかる

左右2分割で表示しても作業領域が足りないと感じたことはありませんでした。

27インチに比べると少しだけ首を動かすことになるので首に不安がなく、湾曲画面に抵抗が無い方におすすめです。

湾曲画面は好き嫌いが出るので家電量販店やパソコンショップで実際の画面を確認してから購入することをおすすめします。

④-①【首痛防止 + 動作確認】27インチモニター + 縦置きサブモニター(左)

27インチモニターを左右2分割で使用。サブモニターを動作確認や翻訳など補助作業に使用。

私はノートパソコンを自立可能の位置まで回転させてサブモニターとして使用していました。

27インチモニターの左側にノートパソコンを下記画像のように反対側に回転させて設置する。360度回転させられるコンバーチブルタイプのノートパソコンの場合設置可能。開かないタイプやデスクトップを使っている場合はモバイルモニターで代用するのもあり

✔️ 参考資料とメイン作業(27インチ)に加え動作確認や翻訳などの補助作業を同時に表示できる

❌ サブモニターが小さいのに最端にあるため少し視認しにくい

サブモニターは19インチ のものを選択すると縦置きした場合高さ約42cm・横幅約24cmとなり視認しやすくなります。

④-②【首痛防止 + 動作確認】27インチモニター + ノートパソコン14インチサブモニター(右)

27インチモニターを左右2分割で使用。サブモニターを動作確認や翻訳などに使用。

私はノートパソコンを360度回転させノートパソコンスタンドに固定して使用していました。

27インチモニターの右側にに360度回転させたノートパソコンをノートパソコンスタンドに固定。その際ノートパソコンのスタンドに設置する面にフェルトなどを貼っておくと傷防止になります。

✔️ 参考資料とメイン作業(27インチ)に加え動作確認や翻訳などの補助作業を同時に表示できる

❌ サブモニターが小さいのに最端にあるため少し視認しにくい

パソコンスタンドとノートパソコンを固定するシャコ万はずれない最小の力で固定してください。

締めすぎるとパソコンが痛んでしまいます。

開閉に力が必要だがその分安定している。ノートパソコンやモバイルモニターの設置で不便を感じたことはありません。

⑤【縦に長く表示する】27インチモニター(縦) × 34インチ湾曲ウルトラワイドモニター

縦に設置した27インチモニターに参考資料を表示し、ウルトラワイドモニターの左半分で作業。

必要に応じて引き伸ばすか、右側に別ウィンドウを開いて作業する

27インチモニターとウルトラワイドモニターの境界を体の中心にセットする。私の場合デスクの奥行きが足りないため(50cm)ホームセンターで奥行25cmの板を購入し両端をシャコ万で固定していました。

板とデスクを直接固定することで安定性も確保。

✔️ 縦に長く表示できる。

❌ 27インチを縦置きすると高さが出るため首に負担がかかる。

縦に長く表示できるモニターは重宝しますが27インチを縦に設置すると上が見上げる形となり首に負担がかかります。少し手間はかかりますが通常はウルトラワイドモニターの最上部の高さと同じ位置まで表示させて必要に応じて上部までウィンドウを引き上げる方をおすすめします。

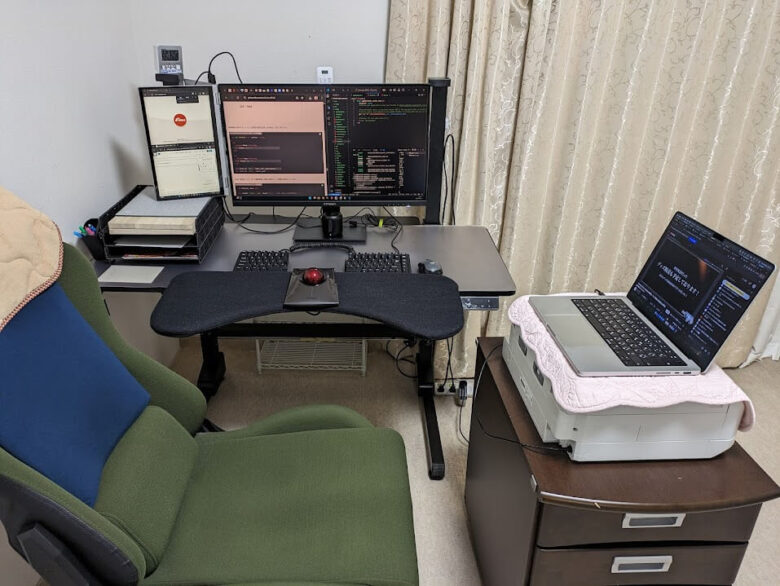

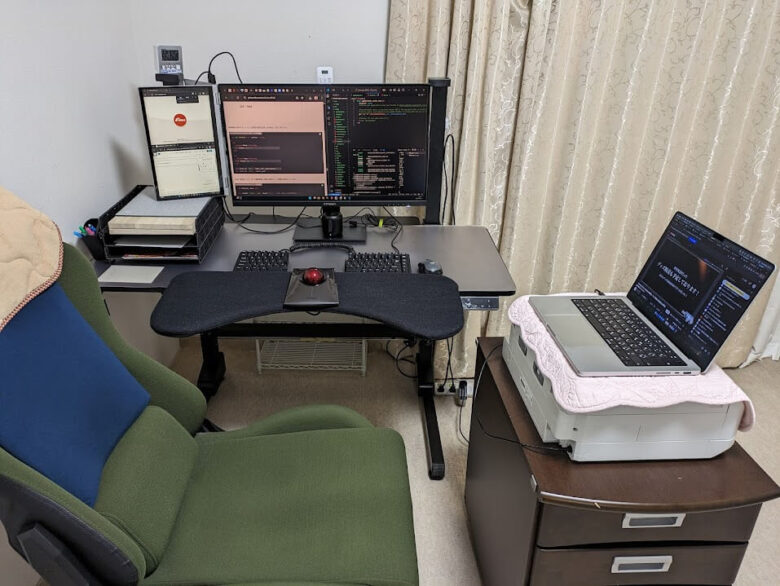

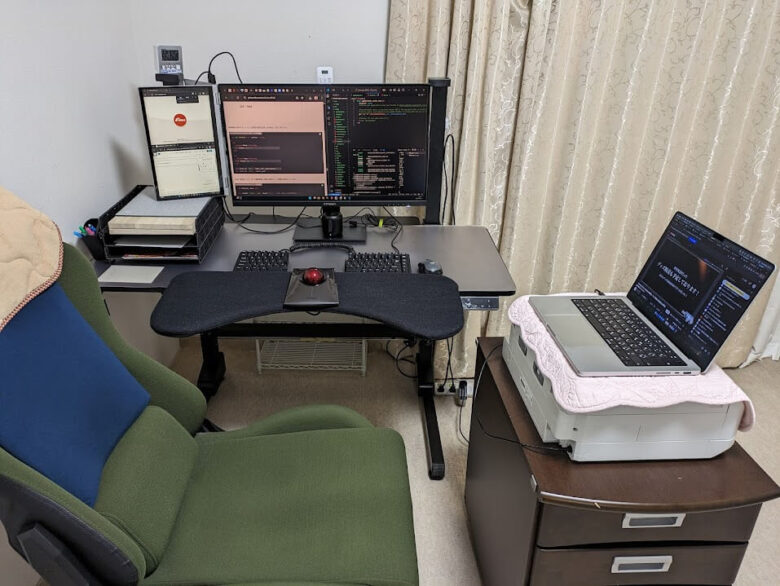

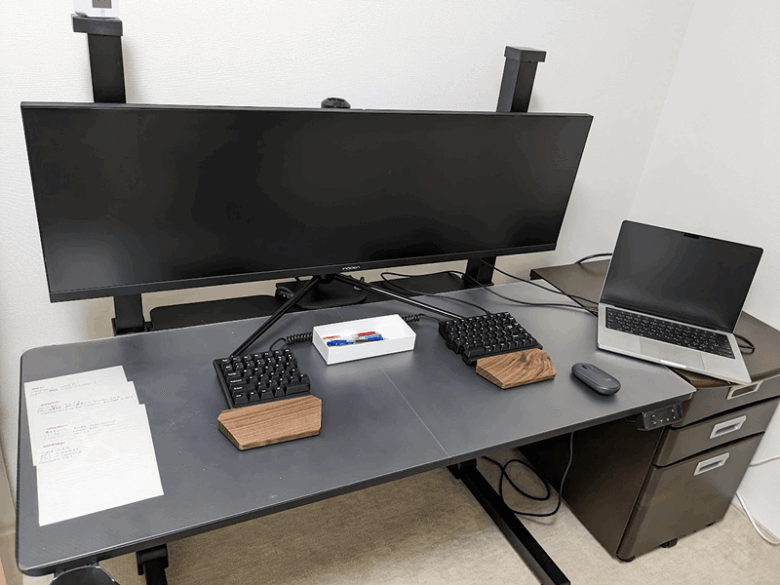

⑥【作業領域最大】27インチモニター(縦) + 44インチウルトラワイドモニター

27インチモニター上部に動作確認や翻訳などのサブウィンドウ、下部にターミナルなど使用頻度の比較的少ないウィンドウを表示。

44インチウルトラワイドを3分割し使用。ノートパソコンでYouTubeやFigmaなど全画面で作業したいページを表示

44インチを3分割し、右側と中央の画面の境界が体の中央にくるように配置。その左側に27インチモニターを縦に配置。ノートパソコンを体の正面に配置。

✔️ 表示領域が広い

❌ 高さが出るため首に負担がかかる

こちらの配置は高さが出るため身長の高い方向けだと感じています。私(169cm)は長時間作業すると首が痛くなっていました。

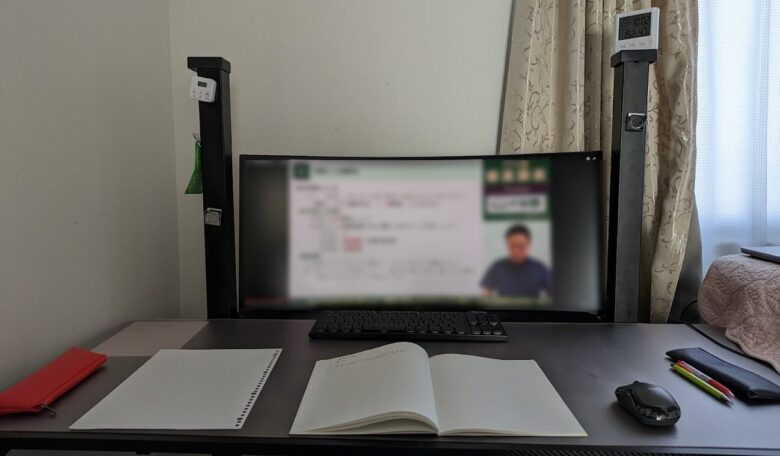

⑦【指紋認証優先】34インチウルトラワイドモニター + 14インチモバイルモニター + ノートパソコン14インチ

ウルトラワイドモニターを3分割、YouTubeやFigmaなど全画面で使いたいウィンドウをモバイルモニターに表示。ノートパソコンは予備+指紋認証用として使用

ウルトラワイドモニターとモバイルモニターを設置。ウルトラワイドモニターの右側にノートパソコンスタンドを使用しノートパソコンを設置

✔️ 表示領域が広い

✔️ 指紋認証がしやすい

❌ 高さが出るため首に負担がかかる

こちらの配置も高さが出るため慎重の高い方向けだと感じています。

【意外に便利】キャスター付きワゴンをサブデスク化

キャスター付きのワゴンをデスクの隣に設置しておくと、別のノートパソコンでYouTubeなどを視聴したい時、サブデスクとして使用することもできます。

これはやめとけ!失敗デスクツアー2025|高確率で体が痛くなるデスク環境

ここからは過去に体の痛みや生産性の低下が発生してしまったデスク環境を紹介します。

- モニターを増やしすぎると逆に非効率になる理由

- モニターの配置ミスが首や肩に与える深刻な影響

- 奥行きの足りないデスクがもたらす視認性の悪化

- 安定性のないデスク拡張で集中力が落ちる理由

- 成功に繋がるデスク選び・構成の考え方

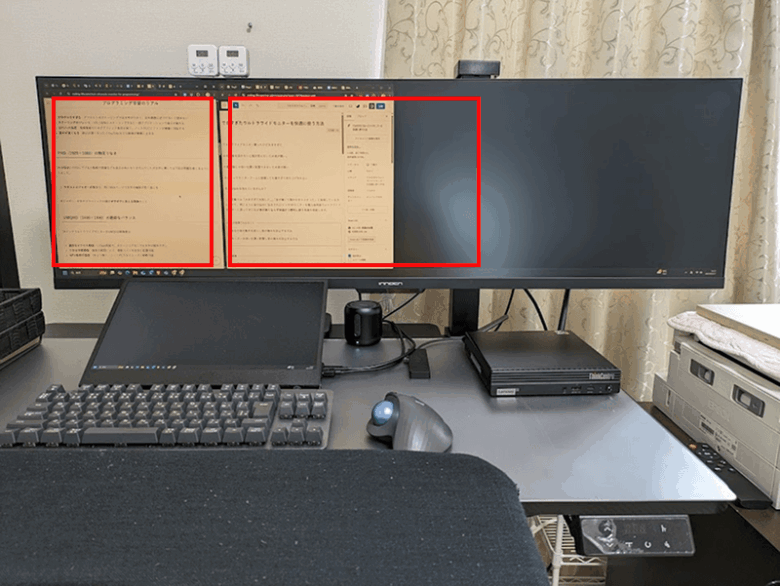

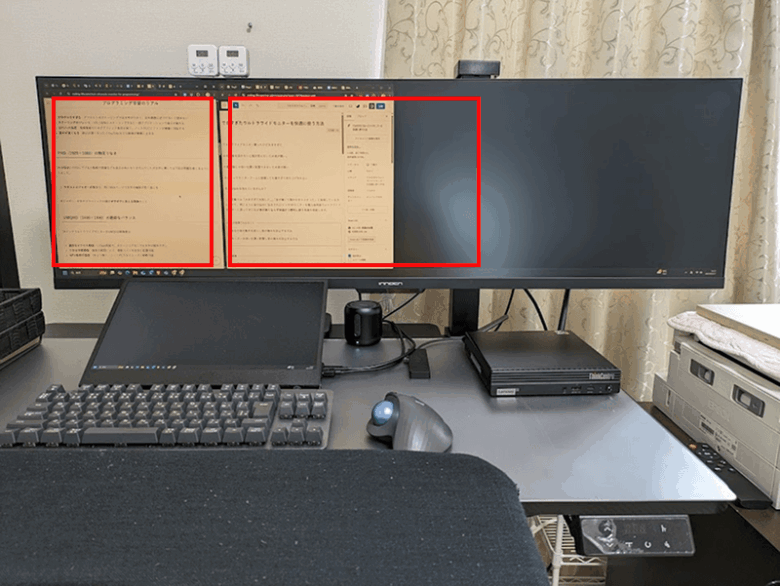

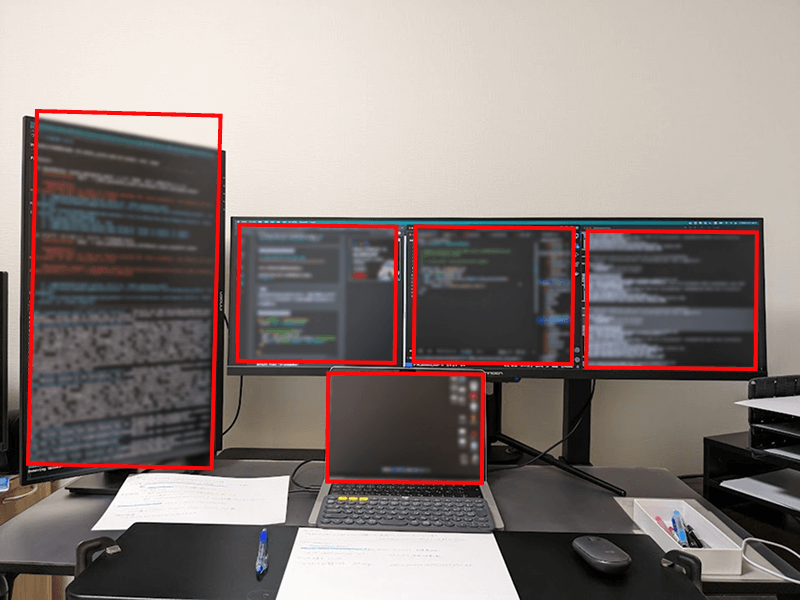

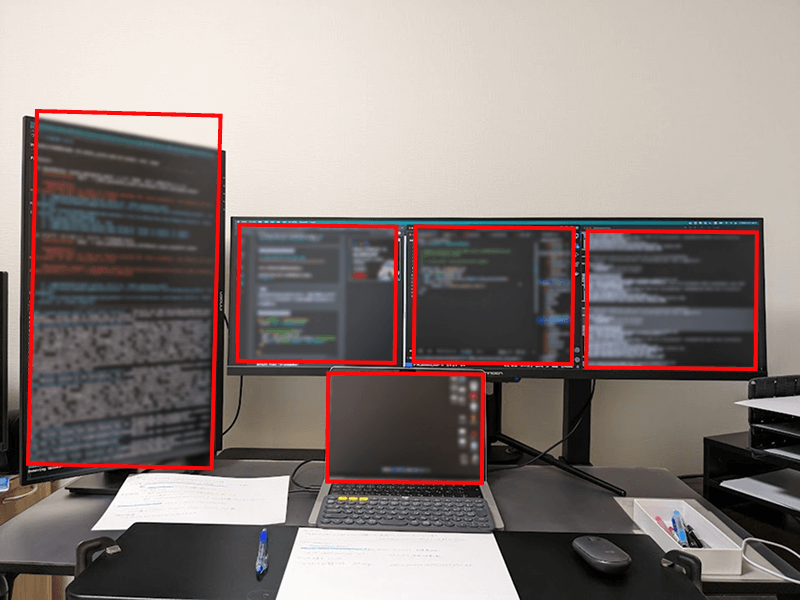

失敗デスク環境① : モニターを増やしすぎて逆効果

今なら絶対にこんなことはしないが当時はど素人。「画面が多いほど効率的」と信じていました。しかし、実際はマウスカーソルを常に見失い、操作にストレスが溜まるばかり。目的は効率化だったのに、作業が遅くなってしまいました。

✔️必要最小限のモニター数がベスト

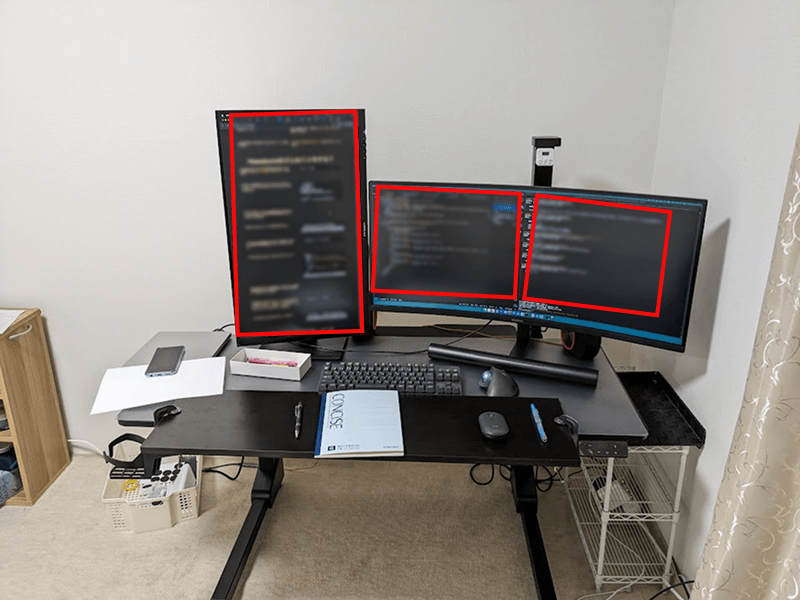

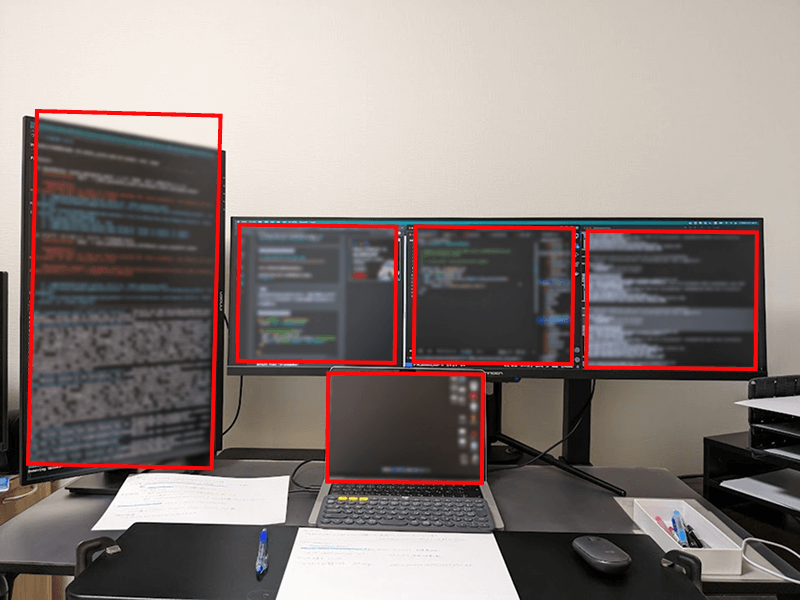

失敗デスク環境② : まだ多い。モニター3枚構成の罠

1枚減らしても状況は大きく変わらず。やはりカーソルの行方がわからない。モニター数をただ減らせばいいという話でもないことを痛感しました。

✔️モニターの数より「配置と使い方」が重要

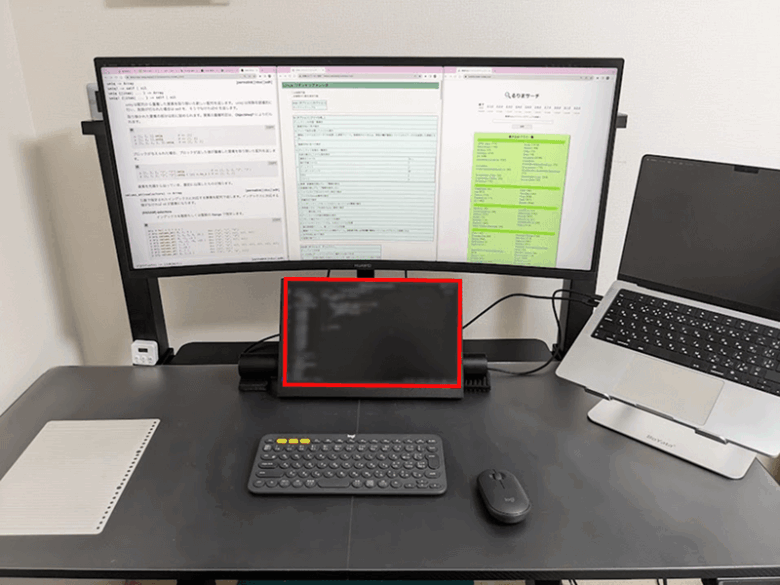

失敗デスク環境③ : モニター上下配置で首が死亡・頭痛も頻発

上下にモニターを配置するスタイルに挑戦。結果は首痛・頭痛の連続。特に上段の画面を見る頻度が高い場合、視線を上げ続ける姿勢で健康を害します。

✔️頻繁に見る画面は正面に。見上げ姿勢はNG

失敗デスク環境④ : ウルトラワイド+サブモニターの視線移動地獄

34インチのウルトラワイド+27インチのサブモニターを並列。横方向への視線移動が多すぎて、目も肩も疲労感がすごい。

✔️サイズや解像度だけでなく「視線の動線」も設計すべき

失敗デスク環境⑤ : デスク奥行き50cmの限界

44インチウルトラワイドモニターを導入するも、奥行き50cmのデスクでは近すぎて圧迫感しかない。モニターの位置も支柱のせいで調整不能。常に首が痛い状態でした。

✔️大型モニターには奥行き70〜80cm以上のデスクが必須

失敗デスク環境⑥ : 拡張デスクの強度不足

奥行き不足を補うために拡張デスクを導入。しかしこれは、両端をシャコ万で固定するタイプで、強度不足によりグラグラ…。

打鍵時や書き物時に机が揺れて、集中力が削がれました。

✔️拡張パーツは安定性と耐荷重を確認すべし。

失敗したデスク環境⑦ : モニター台を設置するも低すぎた

高さと奥行きを出すためにデスクの奥にモニター台を用意したが、低すぎて最下部が見づらい。

首の痛みは解消されたためモニターは低めが首には優しいと気づくものの下が見づらいのは不便

✔️モニターは「目線やや下」に合わせるのがベストポジション

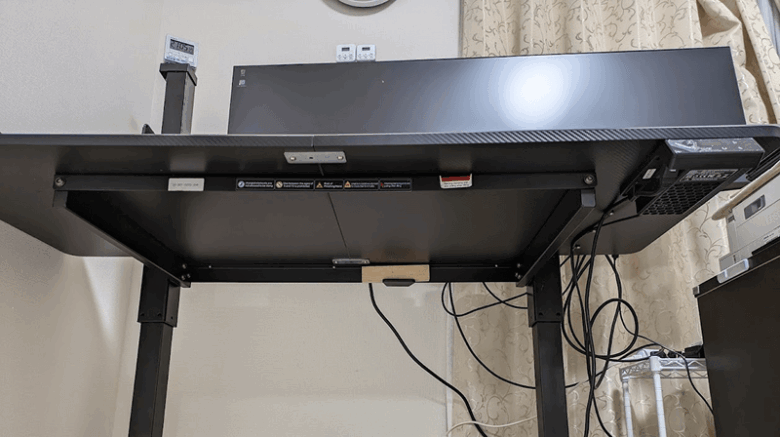

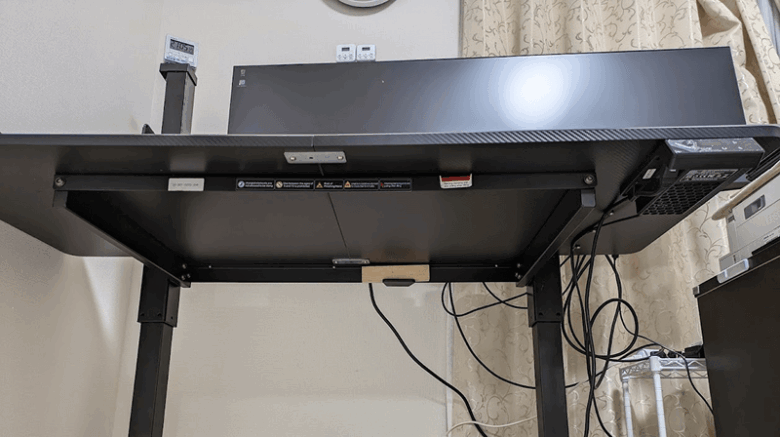

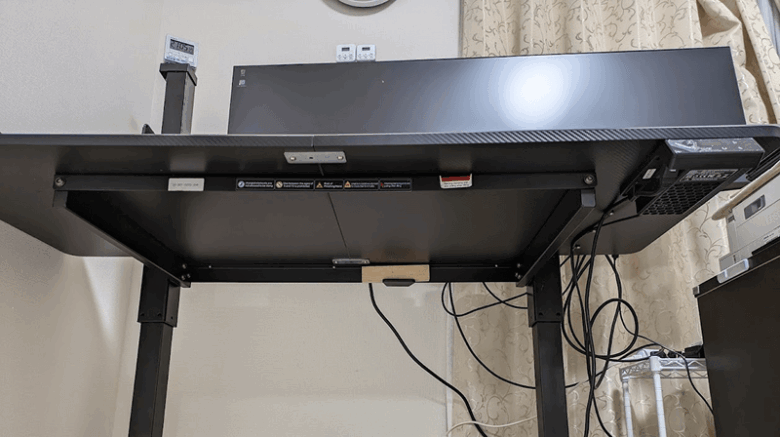

💡 デスク選びのチェックリスト : 失敗しないために

💡 購入前にチェックしよう

- デスク奥行きは70cm以上推奨(理想は80cm以上)

- 背面支柱付き昇降デスクはモニター配置に制限がある

- デスク裏面にフレームがあるとモニターアームが付かない場合も

※デスクの裏面にフレームがついているタイプはモニターアームとデスクを固定するクランプの幅が足りず取り付けできないことが発生します。

挟める幅があってもフレームにクランプを挟むとフレームが変形してしまうので工夫が必要)

🔧 奥行き不足と肩こりを同時に解消するアイテム

デスクに引っ掛けるだけなので脱着も簡単

肩こり、首痛の解消を求めてたどり着いたリストレスト。奥行きも20cm拡張されて現在は肩こりから解放されて快適に過ごせております。

✅ まとめ:健康と生産性アップのコツ

- モニターは数より配置と視線動線

- デスクは奥行きと安定性が命

- 健康と集中力を保つために「最初の選定」が極めて重要

- 首の痛みを防止するにはモニターの高さと横幅が重要

- ウィンドウを開きすぎても管理しきれない

- 縦型にモニターを配置する際はメインモニターより高くならないサイズを選択すると首にかかる負担が少ない

(17 ~ 20インチ推奨)

最も大切なのは、健康と向き合ったうえで生産性を考えることです。あなたに合ったベストな構成が見つかることを願っています!

📌関連記事はこちらもおすすめ